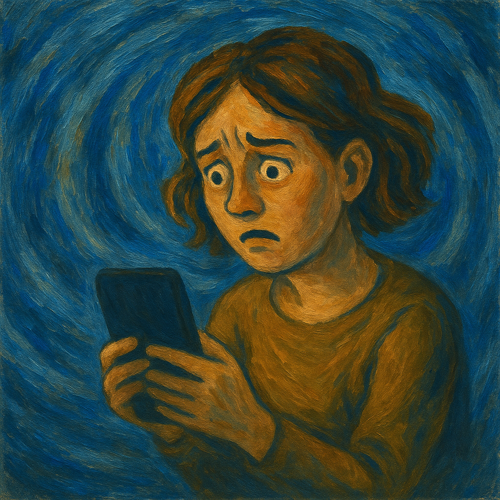

ちょっとした不安から始まって

気づけばスマホ片手に”情報の沼”へ…そんな経験ありませんか?この記事では、検索癖に悩むママたちに向けて、不安を加速させずに心を整えるヒントをお届けします。

はじめに

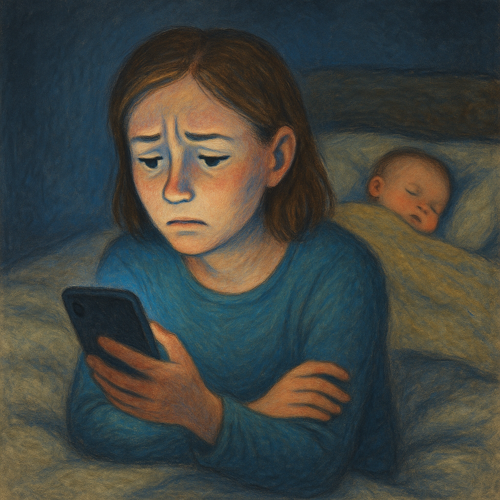

出てきた情報を読むほど、心がざわざわして

結局”安心”どころか”もっと不安”になってしまう…

そんな眠れぬ夜を過ごしているママ、いませんか?

「また検索してる・・・」

そう思いながらも、手が止まらない。

赤ちゃんの機嫌が悪い…

おっぱいの飲みが悪い…

熱がある…

そのたびにスマホを手に取り、ひたすら情報を探してしまう。

でも、気づけば最初よりも不安になっていませんか?

検索の先にあるのは”安心”ではなく、”不安の連鎖”だったりします。

この記事では、検索沼にハマってしまうママたちの心理と

そこから抜け出すヒントをお伝えしていきます。

なぜママは検索に頼ってしまうのか

育児中、特に新生児〜乳児期のママは

毎日が”はじめてのこと”の連続です。

赤ちゃんはしゃべってくれないし、夜中や休日は病院にも相談できない。

そんなとき、スマホは頼れる相棒のように思えますよね。

さらに

「◯◯ちゃんママはこうしてたよ」といったSNSの情報や

「ちゃんと調べておかないとダメな気がする・・・」

という責任が拍車をかけます。

真面目でがんばり屋さんなママほど、調べることに熱心になりすぎてしまうのです。

検索が不安を増幅させてしまう理由

検索すれば、答えが見つかると思いがちですが・・・

- 検索結果の上位には「最悪のケース」がよく出てきます

- 個人ブログや体験談には感情が強くのっていて冷静に読めないことも

- 専門的な用語だけ拾って不安になってしまう

- 色んな意見がありすぎて「結局どうしたらいいの?」と

混乱する

“情報を取りに行ったはずが、むしろ心が揺さぶられてしまう”

というのが、検索沼の怖いところなのです。

【現場から】検索に疲れたママの声

私は医療の現場で、毎日のようにこうしたママたちに出会います。

昨日の夜、ずっと検索してて寝られませんでした…

検索したら〇〇病って出てきて怖くなっちゃって…!!

本当は、赤ちゃんの様子から見ても心配ないことが多いのに

検索結果の”怖い言葉”が一人歩きして、ママを追い詰めてしまう。

中には、検索で”すでに診断名”を決めてから受診するママもいます。

検索と上手に付き合うための方法

情報を調べること自体は、決して悪いことではありません。

むしろ、「赤ちゃんのことをちゃんと知りたい」という、ママの優しさの表れです。

でも、心がざわざわしているときの検索は、

その不安をさらに大きくしてしまうこともあります。

だからこそ、検索に振り回されない「ちょっとした工夫」を取り入れてみませんか?

■ 信頼できる情報源だけを見るようにする

→ 厚生労働省や自治体、小児科病院などの公式サイトを中心に。

SNSや個人ブログは感情が強く乗りやすく、焦りを誘うこともあります。

■ 「検索は◯分だけ」と時間を決める

→ タイマーをかけて、ダラダラ検索を防止。

「5分調べて不安が増すなら、やめる勇気」も大事。

■ 気になることは、誰かに話す

→ 小児科医、助産師、保健師などの専門職でもいいし、

パートナーやママ友に「不安だったんだよね」と打ち明けるだけでも、心が軽くなることがあります。

■ ひと呼吸おいて、今の赤ちゃんを見る

→ 不安なときほどスマホよりも、目の前の赤ちゃんに集中してみてください。

ほんの少しでも、「大丈夫そうだな」と思えたら、それが何よりのヒントになります。

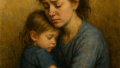

最後に:スマホを置いて深呼吸を

不安になるのは、ママが一生懸命だから。

赤ちゃんのことを大切に思ってるから。

でも一旦、検索する手をそっと休めてみて。

赤ちゃんの寝顔を見て、深呼吸してみてください。

その不安を、ひとりで抱え込まないで。

消えてなくならない不安なら、誰でもいいから分けちゃおう。

スマホじゃなくて、誰かの声に頼ってみる。

ちょっと話すだけでも、心がふっと軽くなることがあります。

完璧じゃなくても大丈夫です。

大切なのは、あなた自身が不安につぶされないこと。

“誰かに頼ること”も、育児の大事な力のひとつです。

関連記事:

→ 【華やかなSNSは別世界】インスタのママはなぜ眩しい…

コメント