この記事は

【頼っていいんです】限界ママを支える育児支援制度〜頼れるサポート一覧〜

シリーズです。小児科で働く看護師としての視点と、各自治体の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称や内容は自治体によって異なる場合がありますので、最新情報はお住まいの自治体にご確認ください。

はじめに:産後ケア事業ってなに?

「産後ケア」という言葉を聞いたことがありますか?

母子保健法の改正により、2021年4月1日に、市区町村の努力義務となった事業です。

これは、出産後のママと赤ちゃんをサポートするために

自治体が用意している育児支援制度のひとつです。

主な支援内容は?

・産後のお母さんの心と身体のケア(休息・メンタルサポート)

・赤ちゃんのお世話サポート(沐浴や授乳のアドバイス)

・食事・宿泊の提供(施設型/通所型/訪問型)

・助産師や看護師との相談時間

利用できる人は?

・原則、生後4ヶ月未満の赤ちゃんとママ

(自治体によっては6ヶ月〜1歳未満まで拡充しているところも)

・体調や育児への不安がある方

・家族から十分な支援が受けられない

(ワンオペ、実家が遠方なども含む)

「体調が悪くて」とか「里帰りしてないから辛くて」と感じていたら

その時点で対象に入る可能性が十分あります

利用できないケースもある?

・赤ちゃんやママに入院が必要な重い疾患がある場合

・医療的ケアが常時必要な場合(施設によっては相談対応あり)

使いたいときに「もう期間が終わってた…」

ということも少なくありません。

チェックポイントは?

・産後はバタバタしてそれどころではないので

妊娠中のうちに「申請だけでも」しておくのがおすすめ

・自治体によっては対象が「産後4ヶ月未満」など制限があるので要注意!

・利用できる回数や費用補助の有無も地域で異なるため

事前に市区町村の公式サイトか窓口で確認するのが安心です

実際の「産後ケア」の流れ(一般的な手順)

ステップ①まずは市区町村に問い合わせ

・役所の子育て支援課・保健センターなどで申請

・自治体のホームページから書類をダウンロードできる場合もあり

・逆に利用できないケースの例:

- 赤ちゃんまたはママに入院が必要な状態である

- 重症の医療的ケアが必要(施設によっては相談次第で対応可能な場合も)

- すでに別の制度で支援を受けている場合(重複利用不可なケースあり)

ステップ②必要書類の提出

・申請書(自治体指定のもの)

・母子健康手帳

・健康保険証orマイナンバーカード

・所得に応じた減免申請書類(必要な場合)

※自治体により異なりますので必ず確認してください。

ステップ③利用の可否の確認

・助産師や保健師との面談や、電話での簡易的な聞き取りがあることも

・利用対象(月齢・体調)や支援内容を確認される

ステップ④利用日を予約する

・通所・宿泊・訪問型のいずれかを選んで予約

・利用できる施設や提携助産院・産院は自治体がしていることが多い

ステップ⑤当日は母子で訪問・通所or自宅に訪問を受ける

・食事・休息・育児相談などを受けられる

・自治体によっては助成があり、利用料が無料〜1日数千円で利用可能

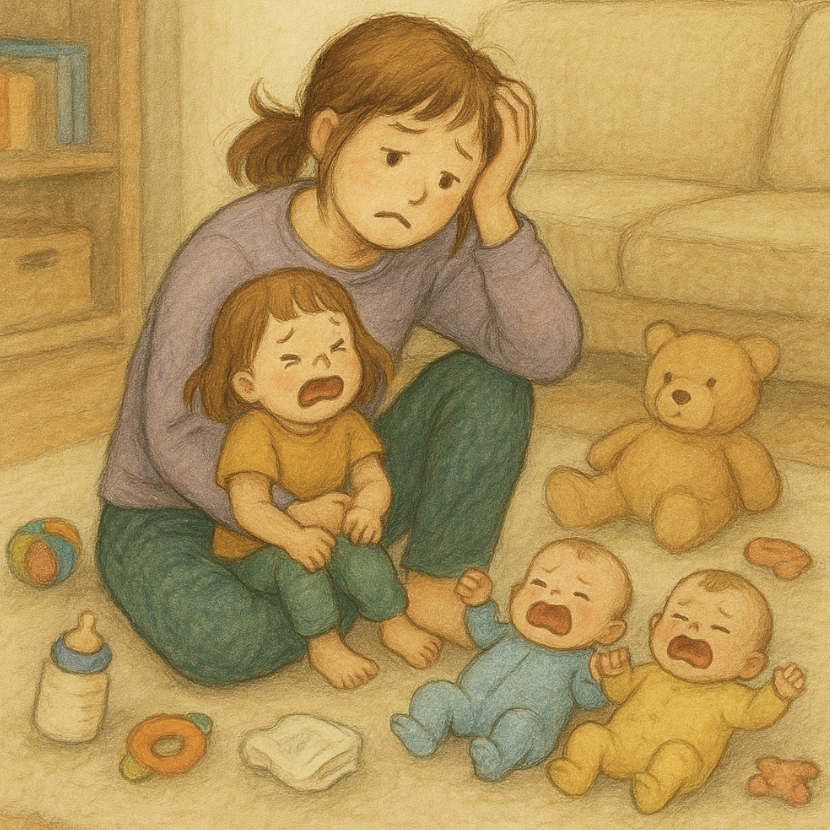

あの頃のわたしと言えば…

今でこそ「産後ケア事業」という制度があるけれど

私が双子育児のカオスの中にいた当時は

そんな仕組みはまだありませんでした。

NICUから退院した日

「はい、がんばってね」と放たれたような感覚。

そこから先は、未知の双子育児と、産後のボロボロの体で

ひたすら“自力”でなんとかする毎日でした。

もし、あのときに今の制度があったなら——

助産師さんにちょっとしたケアのポイントを聞けたり、

赤ちゃんの様子を一緒に見てくれる誰かがいてくれたなら、

もう少し、心にも体にも余白があったかもしれない。

双子を抱えながら、2歳児の相手をする毎日は

もはや育児を越えた24時間耐久綱渡り。

これくらいできなきゃ母親失格だ…

謎の誇り高きプライドと焦りが邪魔をして、自分を追い込んでいたと思います。

今を生きるママへ。

頼れるものは頼っていいんです。

あなたにはその権利があるのだから。

まとめ:「産後ケア」は身近なものであるべき

産後ケアって聞くと

「特別に弱ってる人が使うもの」と思われるがちですが

でも、本当はそれだけじゃない。

たとえば―――

- 産後の回復が遅く、赤ちゃんのお世話がしんどい

- おっぱいのケアの仕方がわからない

- 泣き声を聞いていると辛くて涙が出る

- 少しだけでいいから…寝させて

そんなとき

「母親として頑張れてない」んじゃなくて

“1人の人間として、限界が近づいている”ってこと。

だから、その感覚こそが、制度を利用していいサインだと思うのです。

頼ることに罪悪感を覚える必要はありません。

産後ケアは

「がんばれないあなたを責める」ための制度ではなく

「壊れないように」そっと支えるための制度です。

もし今、妊娠中のあなたや、産後すぐのあなたがこの記事を読んでいるなら

是非、ご自身の自治体ではどのような制度があるかリサーチしてみてください。

知っておくだけでも価値があります。

限界を感じる前に、頼っていい制度があること。

この記事は

【頼っていいんです】限界ママを支える育児支援制度〜頼れるサポート一覧〜

シリーズです。

→【迷ってるなら、まず登録】ファミサポが”お守り”になる理由

→【泣かれたっていいじゃん】一時保育がくれた、心のゆとりと自分の時間

→【休めない朝、子どもが発熱】病児保育に揺れるママたちのリアルと”もしもの備え”

→【いざという時に】子育て短期支援事業って知ってる?限界のその前に、届けたい緊急サポート

コメント